読書

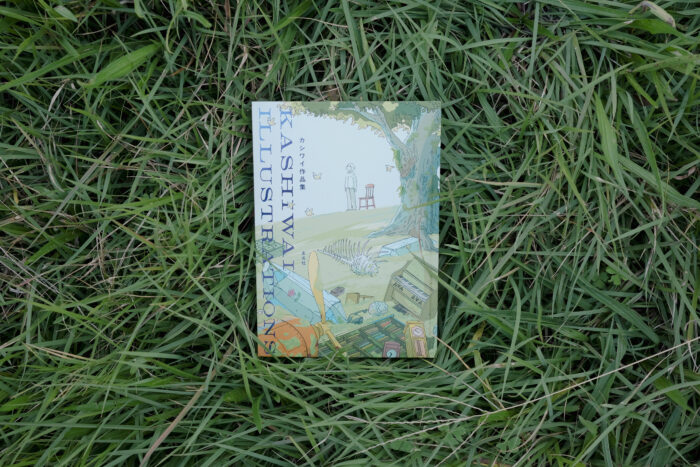

・青山ブックセンター本店で行われていた『カシワイ作品集』の刊行記念展が終わりました。展示では線画の原画と着彩後のパネルを中心に展示しました。初めてのサイン会も緊張して前後ほぼ眠れませんでしたが、たくさんの方にお会いできて嬉しい時間でした。展示はこれでひと段落となりますが、画集は引き続き全国の書店で販売中です。

・表紙と裏表紙のイラストの複製原画も12/22の22時から販売されるそうです。

私も見本をいただきましたが素晴らしい印刷の出来です。期間限定の取り扱いとなりこの先はおそらく販売の機会はないのでぜひご検討ください。

https://illustmag.base.shop

・少し前に蚤の市で青いホーロー製のミルクソースパンを手に入れた。ヨーロッパの古道具を扱うお店の雑多な箱の中から可愛らしい花柄に惹かれて手に取り底を見ると「MADE IN YUGOSLAVIA」と書かれていた。

・ユーゴスラビアは1991年から2003年頃までの紛争によって解体され、今はいくつかの国(セルビア、クロアチア、スロベニア..etc)に分かれている。旅先で読んだ『ベオグラード日誌』(著:山﨑佳代子さん ちくま文庫)には、セルビア語と日本語を行き来しながら詩人の言葉で書かれたささやかな生活の端々に、その紛争による空爆の記憶や難民の子どもたちとの交流などが挟み込まれる。歴史の記録としての「紛争を経て国は解体された」という一文には残されない、小さな声の言葉たち。『平和と愚かさ』(著:東浩紀さん ゲンロン)も大変勉強になった。

・ミルクソースパンで温めたミルクを紅茶に入れる。湯気のたつミルクティを飲みながら、かつてあった国と現在そこで暮らす人々のことを思い浮かべる。私は何も知らないことばかりだな。

・画集が発売されて一週間が経った。コツコツと描いたサイン本も手元に届き始めたようで、感想がどれも嬉しい。ありがとうございます。

・画集に引き続き、一年以上かけて作ってきた新しい本のお知らせも近くあるので、ぜひチェックして待っていてください。

・数年前から編み物をしている。裁縫で服を作ることは中学生くらいからよくやっているが、編み物はなんとなく敷居が高く、マフラーくらいしか編んだことはなかった。しかしどうしても欲しいデザインを見つけて手を出してからは、いつも手元に何かしら編みかけのものがあるようになった。(忙しかったり飽きて放置する期間もままある。)

・鴨川で編みもの友達と一緒にそれぞれ編み物をしながらおやつを食べる会も時たましている。その会で基本の編み方である表編みをねじり編みで編んでいることが発覚。編みもの作家の友人に気づいてもらい無事治すことができた。なんか編みにくいと思ってたんだ..。

編み物につかれると手を休めて川や鳥を見る。川沿いでは本を読んだり楽器を弾いたりと、めいめい自由に過ごしている。

・編み込み模様や単純な模様の繰り返しの編み物を今は好んでよく編んでいる。仕事を終えて夜30分だけでも編んでいると、手元を動かしつつ考え事ができて、脳の疲れがほどけていくような感じがある。編めば着実に進んで、一本の糸が徐々に形を成していく達成感もある。

・気になっていた『編むことは力』(著:ロレッタ・ナポリオーニさん 訳:佐久間裕美子さん 岩波書店)を読み始めた。社会・政治における編み物の歴史。私たちはなぜ編むのか。

・編み物作家の三國万里子さんのデザインがどれも個性的で古着とも合わせやすい懐かしさが同居していて好きだ。先日初めて編んだ棒針の大物のカーディガンも三國さんのデザインだ。「海鳥のカーディガン」という名前で、模様とグラデーションになった色がどことなく鳥を感じさせる。前立てが伸びてたり編み目が揃っていなかったりとへたっぴだけど愛おしい。

最近作ったものたち。身につけるところがなくなってくるという問題もある。

・今はもうすぐ誕生日の友人にあげたくてミトンを編んでいる。星がたくさんあってかわいい。間に合うといいな。

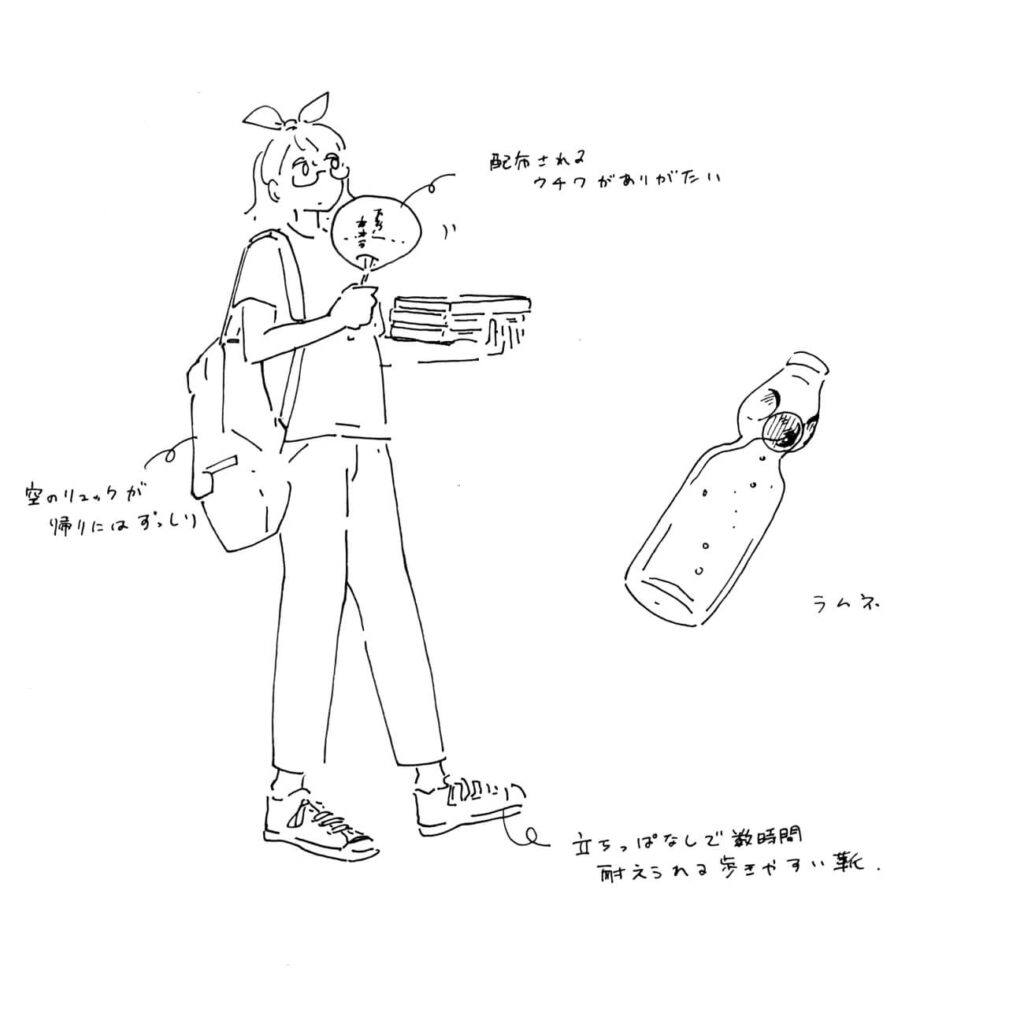

・下鴨納涼古本まつりに今年も行ってきた。

・学生の頃に森見登美彦さんの本を読んでいた身としては、京都で毎年開かれるこの古本まつりには長年の憧れがあった。京都に越してきてからは毎回欠かさず足を運んでいる。特別めぼしい本が見つからなくても、糺の森の木陰の中で古い紙の匂いに囲まれながら本棚を覗き込んでいく時間が楽しい。東京に住んでいた時は神保町古本市に行っていたがそれとはまた違う趣がある。

・段々と古本まつりの装備もわかってきた。木陰とはいえ真夏の開催なので暑い。じんわりと汗が滲んでくる。毎年配布される古本まつりのうちわがありがたい。今年は扇風機が服に埋め込まれた作業用ベストを来ている人も見かけた。戦利品の本をしまうための空のリュックを背負っていく。足元は長時間でも辛くない歩きやすい靴。屋台で軽食も食べられる。本を見るのに疲れて一服する時に飲むラムネは天国の飲み物感がある。

・今年は古い雑誌数冊と絵本などを買った。挿絵が素晴らしい洋書にも心惹かれたが20000円という価格に慄き諦めた。

絵本は私がちくま文庫版の装画を担当した『星の牧場』の作者、庄野英二さんの絵本を買った。福音館書店の月刊絵本シリーズから出した『きゅるきゅる』という絵本で、庄野さんが戦時中に従軍した南洋の雰囲気も少しある。

あと『機関車の系譜図2』という機関車の専門誌も買った。現役で走る機関車を見たことは数えるほどしかないが、そのフォルムや鉄の塊が蒸気を出して走るところに心を惹かれてしまう。図面と写真が載っているので資料に良さそう。調べたらどうやら全4巻もあるらしい。

・古本市で体力を使い果たし、帰って短いひるねをしたら夢を見た。夢の中で私はかつて風だった本で、古本市で誰かに手に取られたところで目が覚めた。起きてもまだしばらく本だった感覚と本箱から見た景色が目に残っていてぼんやりとした。

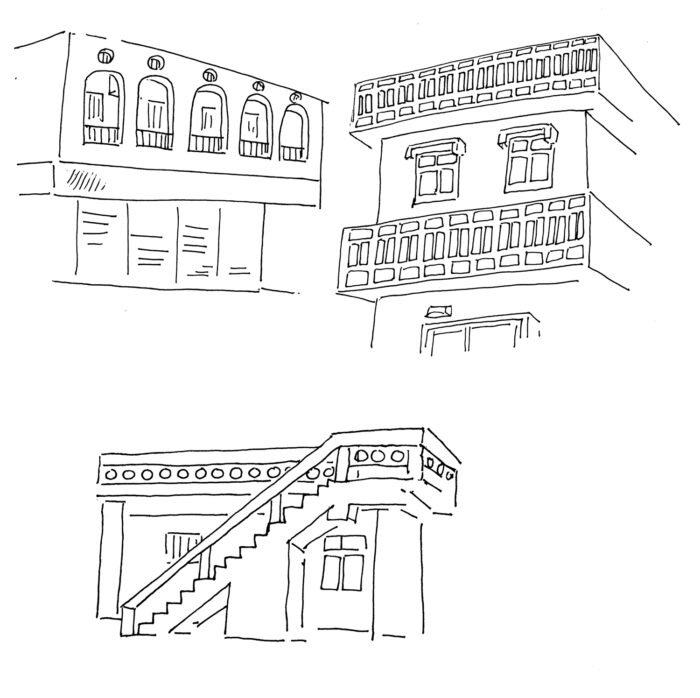

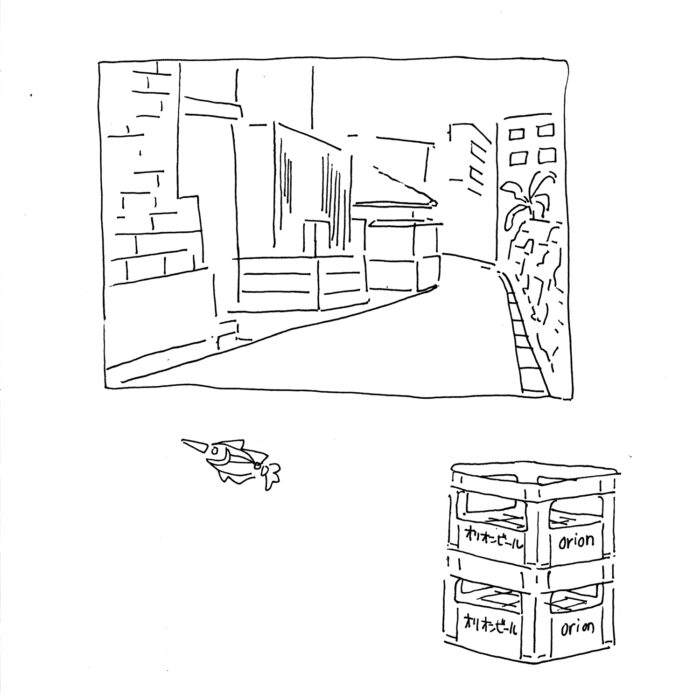

・取材で沖縄へ行った。一泊二日なのでほとんどの時間を取材に費やしたが、早起きしてホテル近くの住宅街やアーケードを散歩したりした。旅先ではなんでもない道を歩くのが楽しい。自分の小さな生活の外側にある別の生活を目にすると、あったかもしれない無数の人生に触れられる気がする。

・沖縄の住宅はコンクリート造の建物が多かった。戦後に木材が不足していたこと、アメリカの統治下でアメリカの建築工法で建てられたこと、シロアリや台風にもコンクリート造の方が強いことが要因にあるらしい。本州ではブロック塀の通風ブロックとして用いられる穴あきのブロックが、外通路の柵として装飾的に使われているのが印象的だった。「花ブロック」と呼ばれ、沖縄で独自に発展した文化だそうだ。さまざまな模様があり可愛かった。

・ヤシの木を見ていたら、「ひょっとしてラフィアヤシに興味がありますか?」と突然話しかけられた。その人はどうしてもラフィア繊維を使って自分で帽子を作りたいそうで、苗を売ってないか植物園に聞いたが売ってないと言われて落ち込んでいた。繊維をとれるくらいヤシが成長するのを待つのは途方もない気がするがどうなんだろう。いい帽子が作れるといいですねと言って別れた。

旅先や最近読んだ本の一部

・『急に具合が悪くなる』(著:宮野真生子さん、磯野真穂さん 晶文社)

随分前に図書館で借りて読み、これは何度も読みたいと思い買い直した本。濱口竜介監督が映画化すると聞いて久しぶりに再読した。魂の会話がやっぱり素晴らしかった。

・『いなくなくならなくならないで』(作:向坂くじらさん 河出書房新社)

「高橋源一郎の飛ぶ教室」で紹介されていたのを聞いて読んだ。友人のことをどれだけ知っていると言えるのか。幽霊なのか人間なのかもわからない友人と同じ姿の生き物がどんどん家族に侵食してくる。読み終えた時タイトルがその通りでなんて良いタイトルだと思った。

・『鳥の心臓の夏』(作:ヴィクトリア・ロイド=バーロウさん 訳:上杉隼人さん 朝日新聞出版)

自閉スペクトラム症の女性の一人称で語られる、自身の娘と、突然引っ越してきた奇妙な隣人の話。作者自身も自閉スペクトラム症であることを公言している。水中越しに世界を覗いているような感覚がリアルで苦しい。温室の光の感じや手話の会話の時間の穏やかさ。

・『プロジェクト・ヘイル・メアリー』(作:アンディー・ウィアーさん 訳:小野田和子さん 早川書房)

電子書籍で買って途中で止まっていたが、旅先に持って行った紙の本がなくなり最後まで一気に読んだ。『オデッセイ』のようなハッピーエンドなんだろうと斜に構えていたが、かなりよかった。読み終わってようやく安心して映画の予告編を観た。読んでない人は絶対に見ない方がいい。映画も楽しみ。

・暑い。毎日冷たい麺ばかり食べている。京都に越してきて4度目の夏だが、盆地特有のジリジリと鉄板の上で焦がされているような暑さには全く慣れない。あと景観保護の関係で建物が低い&街路樹が少ないので日陰の面積が他の市より少ない気がする。

・こっちにきてから、「キーソバ」を初めて知った。「黄蕎麦」の意味で、中華麺を出汁で食べる麺類の総称らしい。うどん屋や蕎麦屋で提供されている。初めて食べた時は「中華麺だなあ」という感想だったが、今の季節に食べる冷やキーソバがとても美味しい。先日もお店で食べていたら鍋を持った常連さんが現れ、カレーうどんを鍋に入れてもらって帰っていった。そういう買い方ができるのは素敵だと思う。

・忙しさに追われていたらいつの間にか蛍の時期を逃してしまった。眠る前に少しずつ『光る生き物の科学 発光生物学への招待』(著:大場裕一さん 日本評論社)を読んでいる。光る理由は生き物によって様々だが、海の中階層にいる生き物のほとんどは「隠れるため」に光っているらしい。お腹を光らせることで、海面側がほんのり明るい中に姿が影として浮かび上がらないようにしているそうだ(カウンターイルミネーション)。ホタルイカやイワシもその理由で光っている。生き物が光るのは見つけてほしいからだと思っていた。海の中でおなかが光っているのはちょっと面白い。

・宮崎での取材から帰ってきた。飛行場を降りてすぐにトロピカルジューススタンドとヤシの木があり南国感があった。以下、取材に関わらない小さな日記。

・ホテルに到着した時にはスーツ姿だったスタッフさんが、翌朝になるとアロハシャツに変わっていた。丁度6月から衣替えだったらしい。最初はなんとなく違和感だけがあり、あとから気がついた。

・夕ごはんを求めてうろうろしていたら、たばこ屋の前に佇んでいたおばあさんに話しかけられた。彼女は90年間ずっとこの場所に住んでいるらしい。今日の昼にたばこ屋の前にある洋食屋さんでハンバーグを食べたこと、子供の頃は港に船が入ってくると街が賑わい、漁師同士が喧嘩しているのを窓の隙間から見るのが好きだったこと、空襲から逃げてすぐそこの防空壕に入ったこと。時系列がバラバラな出来事がたった今起きたことのように同じ軸で語られていく。そういえば少し前に4歳くらいの子どもさんと話した時も同じような語りだったなと思い出す。人は歳をとると時間の観念がなかった頃に戻っていくのかもしれない。話が三周目に入ったところでお礼を言って別れた。

・旅先で読んだ本リスト

『夢みる石 石と人のふしぎな物語』(著:徳井いつこさん 創元社)

石の魅力にとりつかれた人々の話。石はハマると特別深いところに落ちていくような感じがある。ちょっとわかる。

『なぜ人は自分を責めてしまうのか』(著:信田さよこさん 筑摩書房)

信田さんの本は幾つか読んでいるが、講演をベースにした本なので語り言葉で特に読みやすかった。タイトルは自責だが、母娘、家族の関係についての話題が中心。自分の家族を箱の縁から俯瞰して眺める助けになりそう。

『資本主義に徳はあるか』(著:アンドレ・コント=スポンヴィルさん 訳:小須田健さん C・カンタンさん 紀伊国屋書店)

私は本を映像として読んでいるので言語を組み立てて論じていくような哲学系の本が苦手だった。しかしようやく最近は少しずつ読めるようになってきたのでおすすめしてもらったこの本を読んだ。経済の層、政治の層、道徳の層、愛の層に分けて各々が影響し制限し合う関係として論じられていてわかりやすかった。資本主義に徳はないが、個人は道徳、そして愛を忘れるべからずとのこと。

3月に読み終えた本の一部を並べてみる。

著者やテーマから繋げて読んでいたら、なんだか依存症関係の本が多くなった。たまたま依存症と呼ばれる状態になった経験はないけれど、現在を生きるのが困難な時の生きのびる手段として何かに依存せざるを得ないのは共感できる部分も多くある。「人は依存するもの。ただ、それを病にしてしまうのではなく、様々なコミュニティやものに分散させて、ちょっとずつ依存できるようになるといい」という作中の言葉が印象的だった。

・『死ぬまで生きる日記』 著:土門蘭さん 生きのびるブックス

・『傷の声 絡まった糸をほどこうとした人の物語 』 著:斎藤塔子さん 医学書院

「シリーズケアをひらく」は面白いものが多いので新刊をチェックしている。この本は剥き出しの傷を言語化しようとする試みをしている。読むのが苦しいが、この本を読めてよかった。

・『ヒトとクスリの現代論 誰がために医者はいる』 著:松本俊彦さん みすず書房

・『酒をやめられない文学研究者とタバコをやめられない精神科医が本気で語り明かした依存症の話』 著:松本俊彦さん 横道誠さん 太田出版

・『校正・校閲11の現場 こんなふうに読んでいる』 著:牟田郁子さん アノニマ・スタジオ

テレビの字幕、地図、レシピとあらゆる現場の校正者と、同じく校正者の牟田さんが対談したもの。分野によって少しずつ違いがあって面白い。私は誤字脱字も頭で勝手に修正して読んでしまうし、校正者という仕事は絶対できない仕事の一つとして憧れがある。

・『カレー移民の謎 日本を制覇する「インネパ」』 著:室橋裕和さん 集英社新書

よく見かける(なんなら店名も似ている)ネパール人がやっているインドカレー屋さん(インネパ)はなぜこんなにも日本で発展してきたのかを取材したもの。なぜネパール料理ではなくインド料理なのか。源流となる店や、コックとその家族、故郷を取り巻く環境。読むと気軽な気持ちでは店に入れなくなるかも。

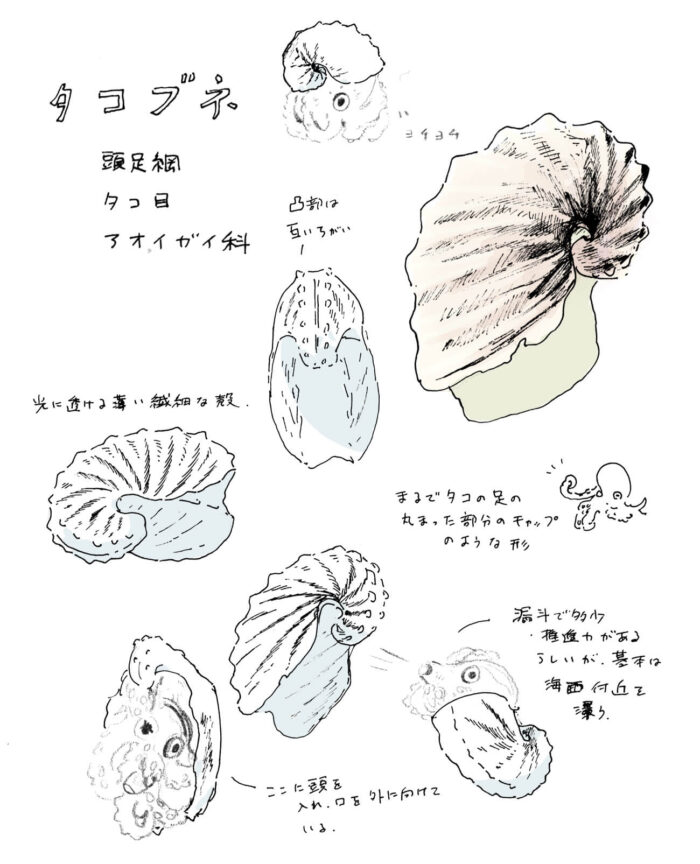

・タコブネという生き物を知った。同居人から教えてもらった『海からの贈り物』(著:アン・モロウ・リンドバーグ 新潮文庫)の中の一説に出てくるのだが、タコなのに自ら殻を作り(メスだけ)、海面を漂いながら生きるらしい。そもそもタコは貝の仲間だが貝殻を失った頭足類だ。それなのに殻を持つなんて。(しかし厳密にはオウムガイのような貝殻とは成分は異なるため、貝殻ではないらしい。)

・タコブネという名前も素敵だ。学名はArgonauta hians。Argonautaは、金色のヒツジの毛を探して航海したギリシャ神話が由来とのこと。どこまでも詩的。

・そうしてすっかり好きになり、色々と調べているなかで小さな標本を一つ購入した。

・非常に繊細な生き物らしく、捕獲しても数日しか生きられず水族館でも飼育に成功した例はないみたい。日本でも稀に、殻が海岸に打ち上げられることがあるらしいので、いつか出会えることを夢見ながら手元の殻を眺めている。