生き物

・夕方になると外に出る生活。ツバメの雛も暑さでぐったりとしている。地球を人間がこんなことにしてしまって申し訳ない。近所にある空きテナントの前に、水が循環するため池がある。少し前に、誰かがそのため池に紫陽花を生けていた。空き家なので誰が紫陽花をそこに置いたのかはわからない。通るたびに、暑さで色を失い少しずつ枯れていく様子を見ていたが、ついに無くなった。

・河原でアオサギが羽根を乾かしていた。アオサギは羽根をハート型に折り曲げるようにして乾かす。カワウと違う。

・少し前に福知山で開催されている「こうの史代展」に行った。福知山に現在在住されているこうの先生が30年の画業の中で描かれてきた、膨大な作品の原画をみることができる。繊細な水彩のカラーイラストや、幾つも線を重ねて丁寧に描かれるひとりひとりの営みにぐっとくる。最新作の短編集の『描く人へ』も素晴らしかった。

・折角福知山まで来たので周辺を散歩した。明智光秀が築いた福知山城にある井戸がよかった。大型の井戸で、深さが50mもあるそうだ。覗きこむと遥か下に水面が反射するのが見えた。岩でできた井戸の壁面にはシダ植物がたくさん茂っていた。

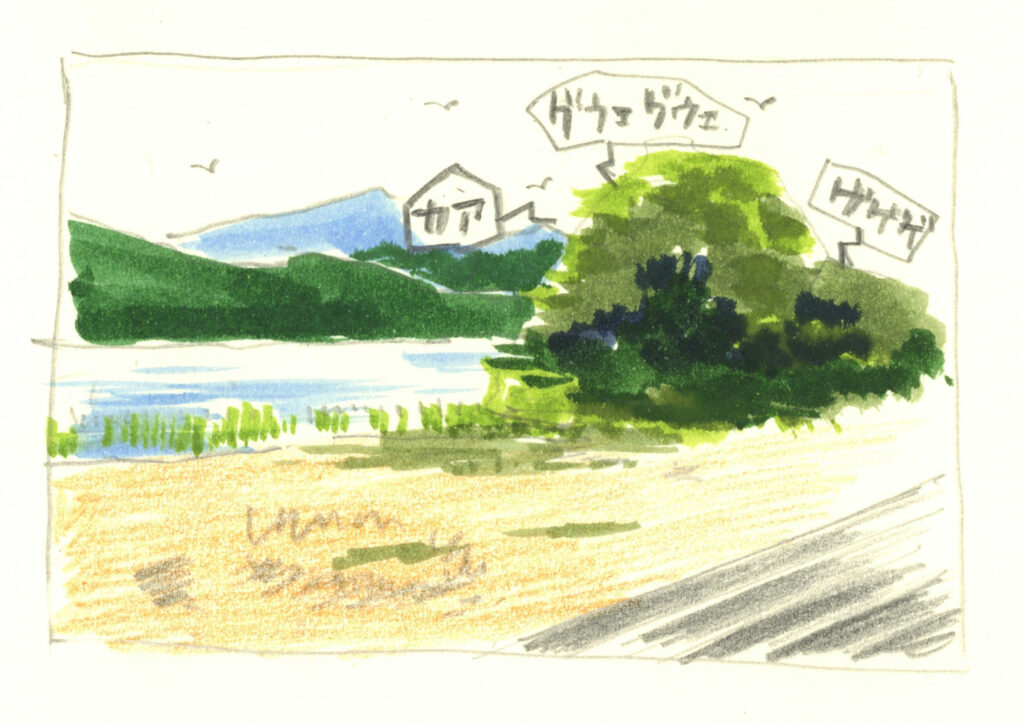

・福知山紹介記事でこうの先生が散歩コースとして紹介されていた「明智薮」という薮も見た。由良川の川岸すぐ近くにある三角州のような土地に鬱蒼と竹や木がが生えている。薮に近づいていくとギャアギャア、グウグウとすごい数の生き物の声が聞こえてきた。藪全体が一つの生き物のようで恐ろしい。どうやらカエルの声の他に、サギの一大繁殖地となっているようでそれが一番の声の原因のようだった。旅先でも川を見つけるとよく見にいく。由良川も良い川だった。

・暑い。毎日冷たい麺ばかり食べている。京都に越してきて4度目の夏だが、盆地特有のジリジリと鉄板の上で焦がされているような暑さには全く慣れない。あと景観保護の関係で建物が低い&街路樹が少ないので日陰の面積が他の市より少ない気がする。

・こっちにきてから、「キーソバ」を初めて知った。「黄蕎麦」の意味で、中華麺を出汁で食べる麺類の総称らしい。うどん屋や蕎麦屋で提供されている。初めて食べた時は「中華麺だなあ」という感想だったが、今の季節に食べる冷やキーソバがとても美味しい。先日もお店で食べていたら鍋を持った常連さんが現れ、カレーうどんを鍋に入れてもらって帰っていった。そういう買い方ができるのは素敵だと思う。

・忙しさに追われていたらいつの間にか蛍の時期を逃してしまった。眠る前に少しずつ『光る生き物の科学 発光生物学への招待』(著:大場裕一さん 日本評論社)を読んでいる。光る理由は生き物によって様々だが、海の中階層にいる生き物のほとんどは「隠れるため」に光っているらしい。お腹を光らせることで、海面側がほんのり明るい中に姿が影として浮かび上がらないようにしているそうだ(カウンターイルミネーション)。ホタルイカやイワシもその理由で光っている。生き物が光るのは見つけてほしいからだと思っていた。海の中でおなかが光っているのはちょっと面白い。

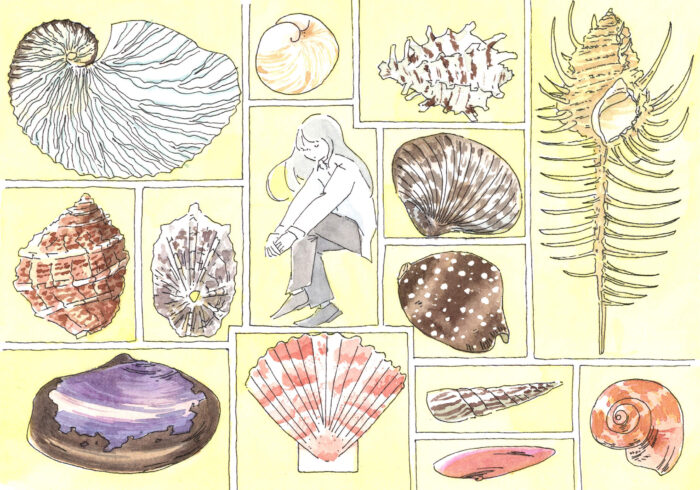

・最近貝類に興味を持ち始めている。

・2月下旬に弾丸で東京へ行った。目当ては国立科学博物館で開催されていた「鳥展」である。鳥好きとして行かないわけにはいくまいとの思いではるばる足を運んだのだが、その甲斐のある素晴らしい展示だった。分類学の観点から見た最新の研究成果の系統図や、剥製がずらりと並んだ景色は圧巻だった。

・同じタイミングで常設展の企画スペースにて開催されていたのが、「貝類展」だった。前からなんとなく好きな貝殻だったが、あらためてその美しいかたちに目を奪われた。人の暮らしと貝殻の関係(ボタン、囲碁の碁石、貨幣、美術品..)など、文化的な観点からの貝類の紹介も新鮮だった。イカを捌くときに出てくる透明な一本の骨が貝殻の名残だとはロマンがありすぎる。

・そうして気になり始めた貝類をもっと知るべく、兵庫県にある「西宮市貝類館」に足を運んだ。医師業の傍ら、貝類研究とコレクションに勤しんだ菊池典男が故郷に開いた施設らしい。入場料は200円。こじんまりとした施設ではあるが、様々な貝殻を見ることができる。割とかたつむり推しなのか、陸生貝のコレクションも多く、生きたカタツムリも展示されていた。

・入館時と、出口でアンケートに答えると、それぞれ小さな貝殻をもらえる。貝殻が出てくるガチャポンもあったので一回やってみたらイタヤガイが出た。ガソリンスタンドのシェルのマークにも似た二枚貝で可愛い。

・大阪市立自然史博物館で開催されている「貝に沼る」展にも行った。こちらの展示は日本の貝類学を発展させてきた研究者の観点から紹介する展示で、前述の二つとはまた違う見方で貝類を見ることができる。貝類学は大学の研究者だけでなく、アマチュアの研究者たちも大きく貢献してきたことが印象的だった。

・この展示で初めて知ったのだが、京都にも貝類館があったらしい。しかし資金難でわずか5年で閉館してしまったそうだ。この貝類館を建てた平瀬興一郎の元で奉公していた黒田徳米が跡を継ぐ形で研究を続け、日本の貝類学第一人者となって日本の貝類総目録を完成させたのは熱い。

・貝類学者たちが愛用している採集道具も各々の工夫があってよかった。カタツムリを集めるための湿気たボール箱や仕掛けなど。カタツムリ調査の際に蚊を避けるための黒い全身タイツもあった。こうした地道な研究によって貝類学が発展してきたのだなとしみじみする。

・まだまだ奥が深そうな貝類。海で貝殻を探しに行きたいし、いずれ北海道の蘭越町貝の館や、土佐清水の海のギャラリーにも足を運びたい。まずはもうしばらく貝類の絵を描こうと思う。

・春で気ばかり急いて落ち着きがない。街中で自転車に乗りながら歌っている人間が増えている。

・雨上がりに川沿いを散歩していたら、アオサギが珍しく土手の上まで上がってきていた。しばらく見ていたら足で土を探ってミミズを見つけて食べていた(2匹)。どうやって見つけているのだろうか。

・個展でもお世話になった額縁屋さんに、納品する予定の作品の額装をお願いしていた。出来上がったとの連絡を受けて引き取りに行ったのだが、うっかり持ち帰るための大きな袋を忘れてしまった。そんなに距離もないのでお弁当やさんスタイルで直に持って帰った。桜の花びらが絵の上に積もっていく。

・来年初めに向けて本を準備している。取材をしながら描いているので時間もかかり大変だが、良い本にしたい。心臓がノミなので、初めての取材旅行先で見た夢は荷物を置き忘れる夢だった。取材スケッチの一部をちょろっと。

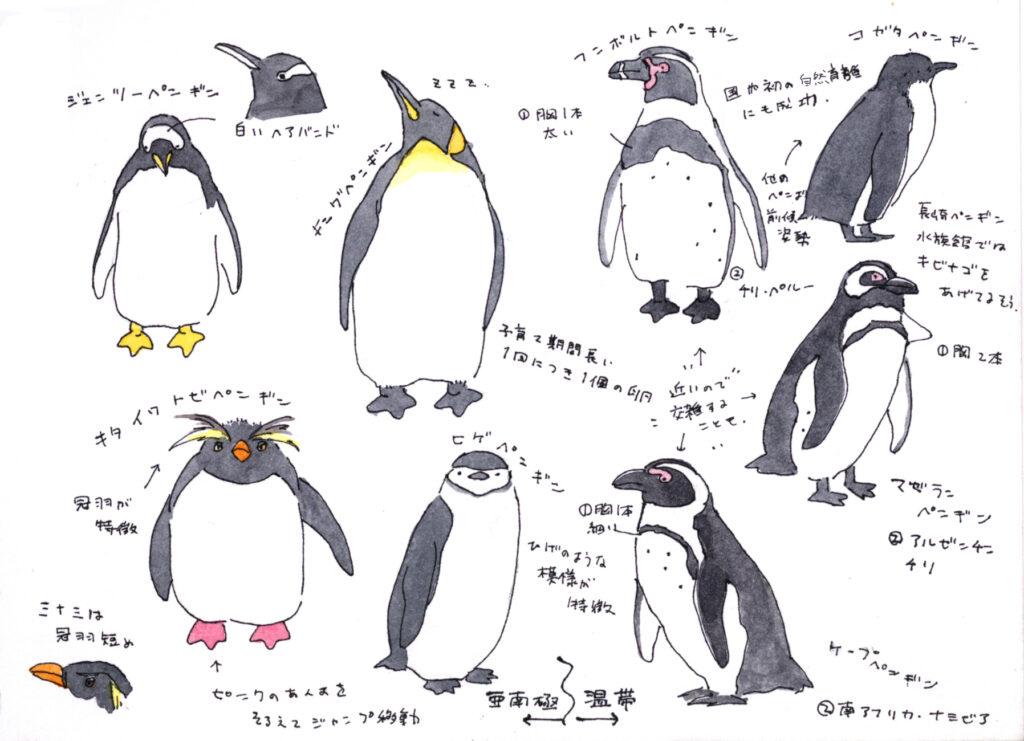

・長崎へ小旅行に行った。長崎へは、池島の炭鉱跡や針尾無線塔、五島列島、壱岐島には行ったことがある。今回の目的は長崎ペンギン水族館とバイオパークだったので、そんなにあちこち回れなかったが楽しんだ。

・長崎ペンギン水族館は、国内でも有数のペンギン飼育数と聞いてからずっと行ってみたかった。そんなに大きな規模の水族館ではないが、それぞれのペンギンの飼育スペースは広々としていて、ペンギンたちがぷりぷりと健康そうだった。

・少人数制で飼育員さんが1時間たっぷりとガイドしてくれるツアーにも参加した。案内してくれた方はベテランの飼育員さんという感じの方で、展示する魚を漁師さんから分けてもらって集める大変さ(ex.ウツボは既にたくさんいるが、いらないとも言えず増え続けている)や、メコンオオナマズという巨大魚をタイまでもらいに行ったときの苦労話など、飼育員さんならではの裏話が聞けた。

・「ペンギンたちの世話をしていると、数年経ったある日突然ペンギンたちに顔があることに気づく。」という話が面白かった。人相ならぬペン相があり、年齢や性別もひと目でわかるらしい。ガイドツアーの整理券番号一番の女の子は持ち物がペンギングッズで固められているガチ勢の子で、そんな話を真剣な眼差しで聞いていた。

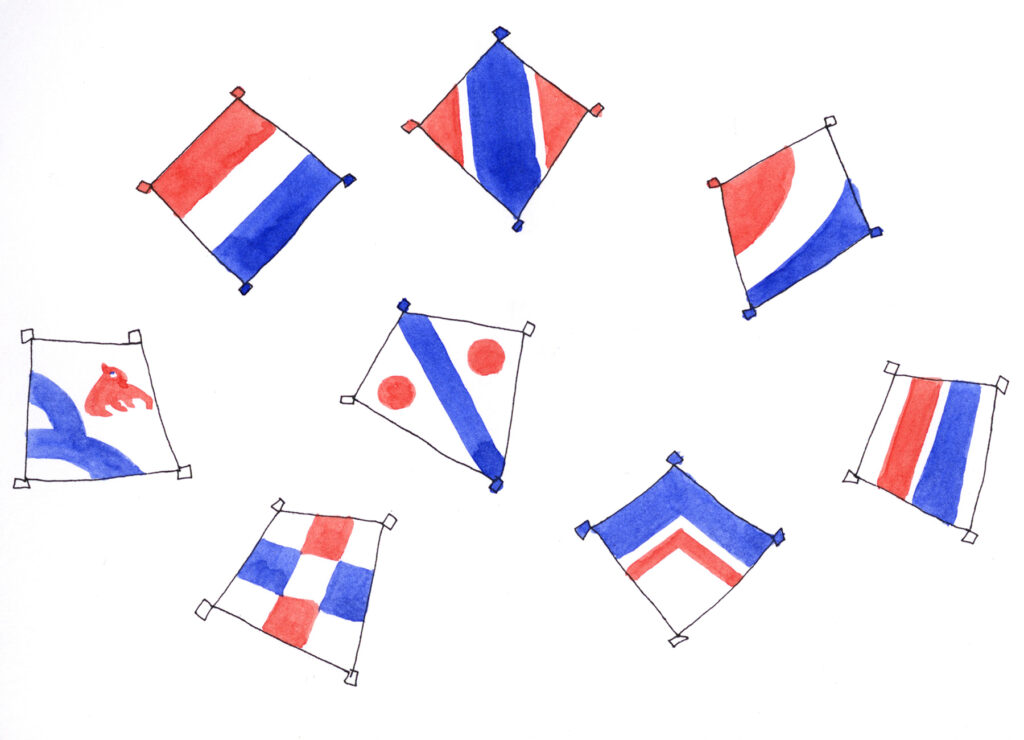

・通りがかりに長崎の凧の専門店も覗いてみたら、ハタ職人3代目のご主人が歴史や各地の凧について饒舌に説明してくれた。長崎では凧のことを”ハタ”と呼ぶそうだ。最大の特徴は、青、赤、白(と黒)色で、描画ではなく各色の紙を貼り合わせて作ること。糸はガラス繊維でコーティングしてあり、相手の糸に絡めて切って遊ぶらしい。負けた方は、落下したハタを手放さなければならないそう。厳しい。久しぶりに凧揚げをしたくなった。

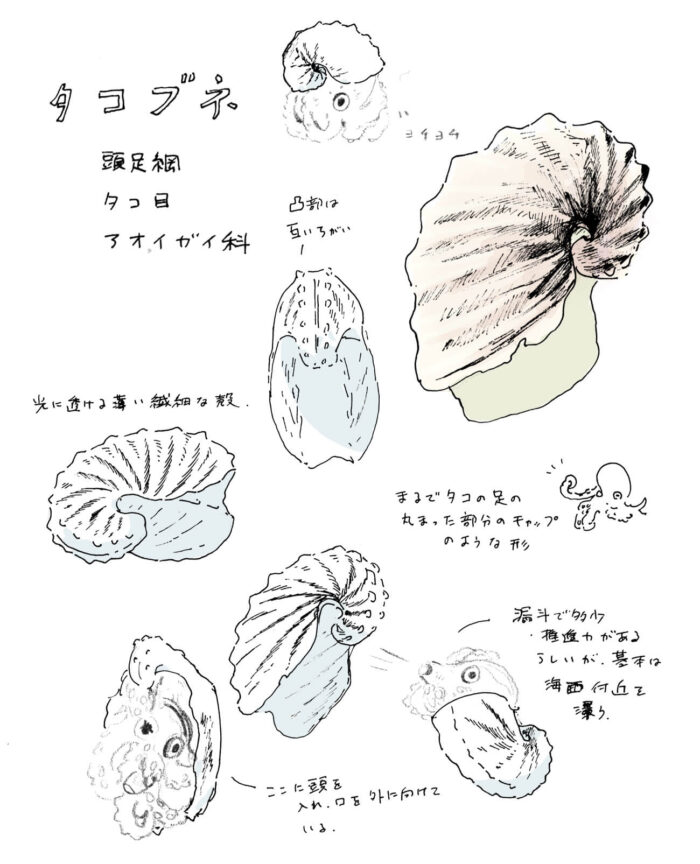

・タコブネという生き物を知った。同居人から教えてもらった『海からの贈り物』(著:アン・モロウ・リンドバーグ 新潮文庫)の中の一説に出てくるのだが、タコなのに自ら殻を作り(メスだけ)、海面を漂いながら生きるらしい。そもそもタコは貝の仲間だが貝殻を失った頭足類だ。それなのに殻を持つなんて。(しかし厳密にはオウムガイのような貝殻とは成分は異なるため、貝殻ではないらしい。)

・タコブネという名前も素敵だ。学名はArgonauta hians。Argonautaは、金色のヒツジの毛を探して航海したギリシャ神話が由来とのこと。どこまでも詩的。

・そうしてすっかり好きになり、色々と調べているなかで小さな標本を一つ購入した。

・非常に繊細な生き物らしく、捕獲しても数日しか生きられず水族館でも飼育に成功した例はないみたい。日本でも稀に、殻が海岸に打ち上げられることがあるらしいので、いつか出会えることを夢見ながら手元の殻を眺めている。