2025年7月

・取材で沖縄へ行った。一泊二日なのでほとんどの時間を取材に費やしたが、早起きしてホテル近くの住宅街やアーケードを散歩したりした。旅先ではなんでもない道を歩くのが楽しい。自分の小さな生活の外側にある別の生活を目にすると、あったかもしれない無数の人生に触れられる気がする。

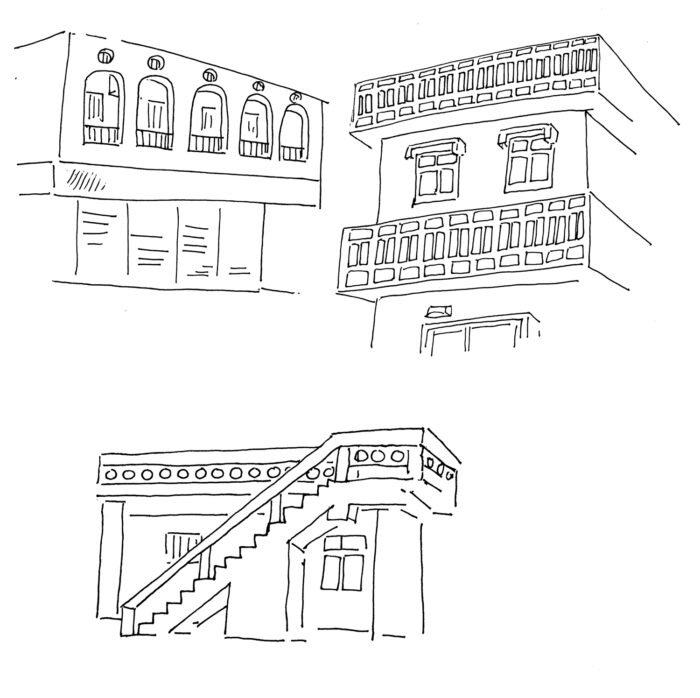

・沖縄の住宅はコンクリート造の建物が多かった。戦後に木材が不足していたこと、アメリカの統治下でアメリカの建築工法で建てられたこと、シロアリや台風にもコンクリート造の方が強いことが要因にあるらしい。本州ではブロック塀の通風ブロックとして用いられる穴あきのブロックが、外通路の柵として装飾的に使われているのが印象的だった。「花ブロック」と呼ばれ、沖縄で独自に発展した文化だそうだ。さまざまな模様があり可愛かった。

・ヤシの木を見ていたら、「ひょっとしてラフィアヤシに興味がありますか?」と突然話しかけられた。その人はどうしてもラフィア繊維を使って自分で帽子を作りたいそうで、苗を売ってないか植物園に聞いたが売ってないと言われて落ち込んでいた。繊維をとれるくらいヤシが成長するのを待つのは途方もない気がするがどうなんだろう。いい帽子が作れるといいですねと言って別れた。

旅先や最近読んだ本の一部

・『急に具合が悪くなる』(著:宮野真生子さん、磯野真穂さん 晶文社)

随分前に図書館で借りて読み、これは何度も読みたいと思い買い直した本。濱口竜介監督が映画化すると聞いて久しぶりに再読した。魂の会話がやっぱり素晴らしかった。

・『いなくなくならなくならないで』(作:向坂くじらさん 河出書房新社)

「高橋源一郎の飛ぶ教室」で紹介されていたのを聞いて読んだ。友人のことをどれだけ知っていると言えるのか。幽霊なのか人間なのかもわからない友人と同じ姿の生き物がどんどん家族に侵食してくる。読み終えた時タイトルがその通りでなんて良いタイトルだと思った。

・『鳥の心臓の夏』(作:ヴィクトリア・ロイド=バーロウさん 訳:上杉隼人さん 朝日新聞出版)

自閉スペクトラム症の女性の一人称で語られる、自身の娘と、突然引っ越してきた奇妙な隣人の話。作者自身も自閉スペクトラム症であることを公言している。水中越しに世界を覗いているような感覚がリアルで苦しい。温室の光の感じや手話の会話の時間の穏やかさ。

・『プロジェクト・ヘイル・メアリー』(作:アンディー・ウィアーさん 訳:小野田和子さん 早川書房)

電子書籍で買って途中で止まっていたが、旅先に持って行った紙の本がなくなり最後まで一気に読んだ。『オデッセイ』のようなハッピーエンドなんだろうと斜に構えていたが、かなりよかった。読み終わってようやく安心して映画の予告編を観た。読んでない人は絶対に見ない方がいい。映画も楽しみ。

・夕方になると外に出る生活。ツバメの雛も暑さでぐったりとしている。地球を人間がこんなことにしてしまって申し訳ない。近所にある空きテナントの前に、水が循環するため池がある。少し前に、誰かがそのため池に紫陽花を生けていた。空き家なので誰が紫陽花をそこに置いたのかはわからない。通るたびに、暑さで色を失い少しずつ枯れていく様子を見ていたが、ついに無くなった。

・河原でアオサギが羽根を乾かしていた。アオサギは羽根をハート型に折り曲げるようにして乾かす。カワウと違う。

・少し前に福知山で開催されている「こうの史代展」に行った。福知山に現在在住されているこうの先生が30年の画業の中で描かれてきた、膨大な作品の原画をみることができる。繊細な水彩のカラーイラストや、幾つも線を重ねて丁寧に描かれるひとりひとりの営みにぐっとくる。最新作の短編集の『描く人へ』も素晴らしかった。

・折角福知山まで来たので周辺を散歩した。明智光秀が築いた福知山城にある井戸がよかった。大型の井戸で、深さが50mもあるそうだ。覗きこむと遥か下に水面が反射するのが見えた。岩でできた井戸の壁面にはシダ植物がたくさん茂っていた。

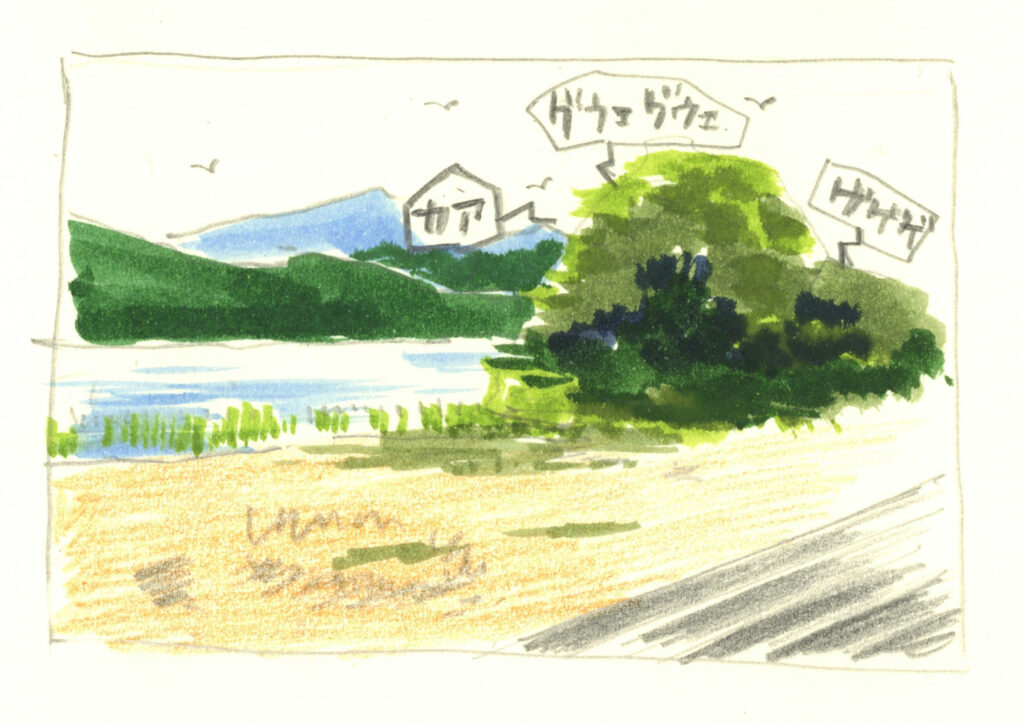

・福知山紹介記事でこうの先生が散歩コースとして紹介されていた「明智薮」という薮も見た。由良川の川岸すぐ近くにある三角州のような土地に鬱蒼と竹や木がが生えている。薮に近づいていくとギャアギャア、グウグウとすごい数の生き物の声が聞こえてきた。藪全体が一つの生き物のようで恐ろしい。どうやらカエルの声の他に、サギの一大繁殖地となっているようでそれが一番の声の原因のようだった。旅先でも川を見つけるとよく見にいく。由良川も良い川だった。