Diary

・青山ブックセンター本店で行われていた『カシワイ作品集』の刊行記念展が終わりました。展示では線画の原画と着彩後のパネルを中心に展示しました。初めてのサイン会も緊張して前後ほぼ眠れませんでしたが、たくさんの方にお会いできて嬉しい時間でした。展示はこれでひと段落となりますが、画集は引き続き全国の書店で販売中です。

・表紙と裏表紙のイラストの複製原画も12/22の22時から販売されるそうです。

私も見本をいただきましたが素晴らしい印刷の出来です。期間限定の取り扱いとなりこの先はおそらく販売の機会はないのでぜひご検討ください。

https://illustmag.base.shop

・少し前に蚤の市で青いホーロー製のミルクソースパンを手に入れた。ヨーロッパの古道具を扱うお店の雑多な箱の中から可愛らしい花柄に惹かれて手に取り底を見ると「MADE IN YUGOSLAVIA」と書かれていた。

・ユーゴスラビアは1991年から2003年頃までの紛争によって解体され、今はいくつかの国(セルビア、クロアチア、スロベニア..etc)に分かれている。旅先で読んだ『ベオグラード日誌』(著:山﨑佳代子さん ちくま文庫)には、セルビア語と日本語を行き来しながら詩人の言葉で書かれたささやかな生活の端々に、その紛争による空爆の記憶や難民の子どもたちとの交流などが挟み込まれる。歴史の記録としての「紛争を経て国は解体された」という一文には残されない、小さな声の言葉たち。『平和と愚かさ』(著:東浩紀さん ゲンロン)も大変勉強になった。

・ミルクソースパンで温めたミルクを紅茶に入れる。湯気のたつミルクティを飲みながら、かつてあった国と現在そこで暮らす人々のことを思い浮かべる。私は何も知らないことばかりだな。

・碁石(白)が道に2つ落ちていた。他にも落ちてないか探したけどその2つだけだった。京都が碁盤の目の街だからだろうか。天から巨大な手が京都で囲碁をしている様子が頭に浮かぶ。

・忘れ物を取りに戻った人を待って道端でぼんやり立っていたら小学生くらいの女の子に「こんにちは」と話かけられた。こんにちは、と返すと「〇〇(スーパーの名前)はどこですか」と聞かれる。道順を教えたがよくわからないようだったので道案内をする。スーパーで友達と待ち合わせをしているらしい。近所に住んでないの?と聞くと「池の方から来た」という。池? スーパーに着くとお礼を言って入って行った。友達に会えただろうか。

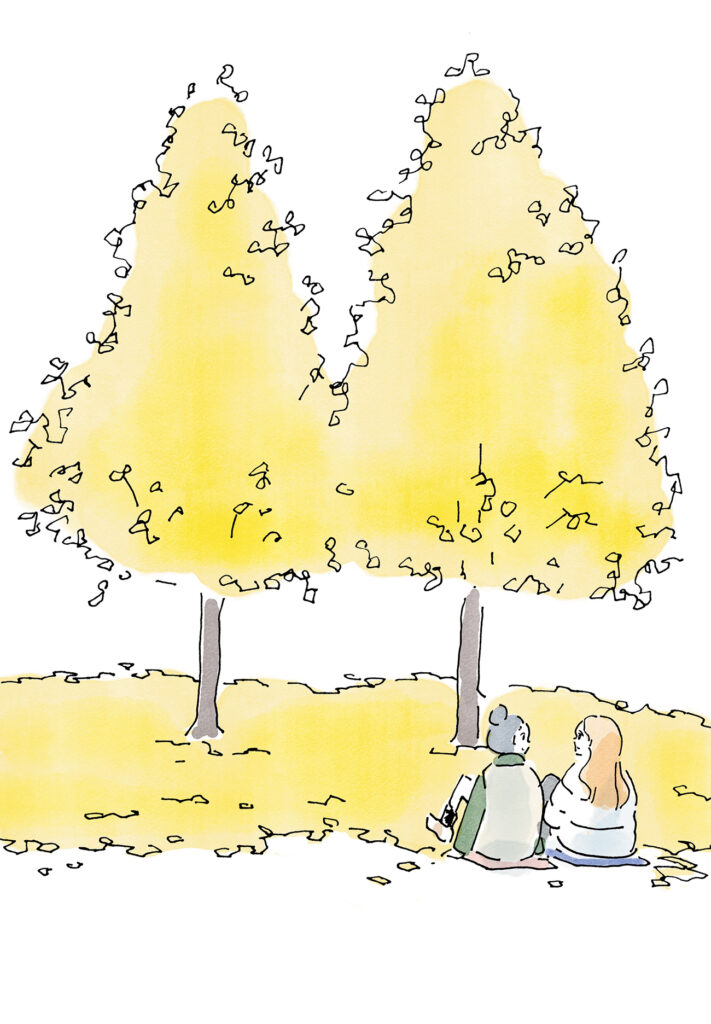

・近所には公園がいくつかある。そのうちの最も近いものは、古い遊具がおざなりに点在しているだけで正直に言っていまいち冴えない公園だ。その公園の最も美しい季節は秋だと思う。カエデや桜やイチョウが一斉に色づいて日々色を変えていく。普段は人もまばらな公園だが、足を止めて写真を撮る人もよく見かける。先日は二本のイチョウのように、女の子二人が並んで落ち葉の絨毯に座り、イチョウを眺めていた。

・日に日に山の色が変わっていく美しい季節。先日、幻日(太陽の横に現れる虹)をみた。嬉しくなって虹の方向に向かって散歩した。

・画集も出たばかりですが、一年以上かけて準備をしてきた新しい本が出ます。

『植物園の歩き方 きれい、心地よい、愛おしい さまざまな「うつくしい」を求めて』

グラフィック社

監修:保谷彰彦先生(植物学者)

装丁:鈴木千佳子さん

2026年2月上旬発売

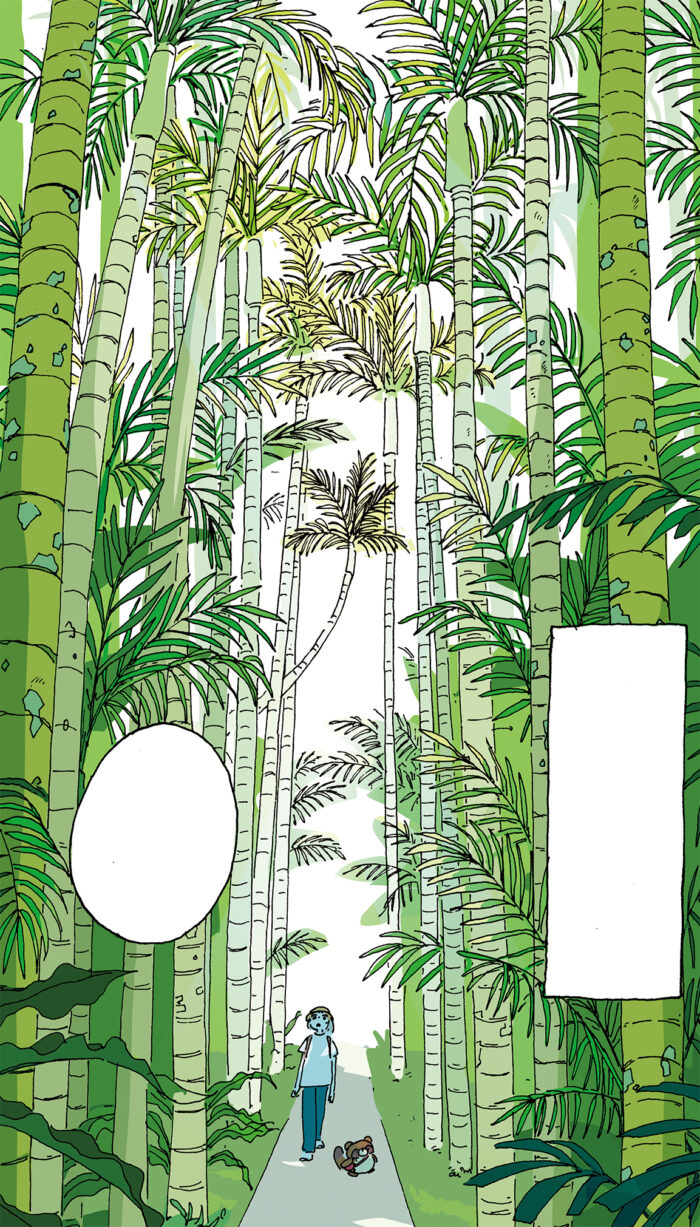

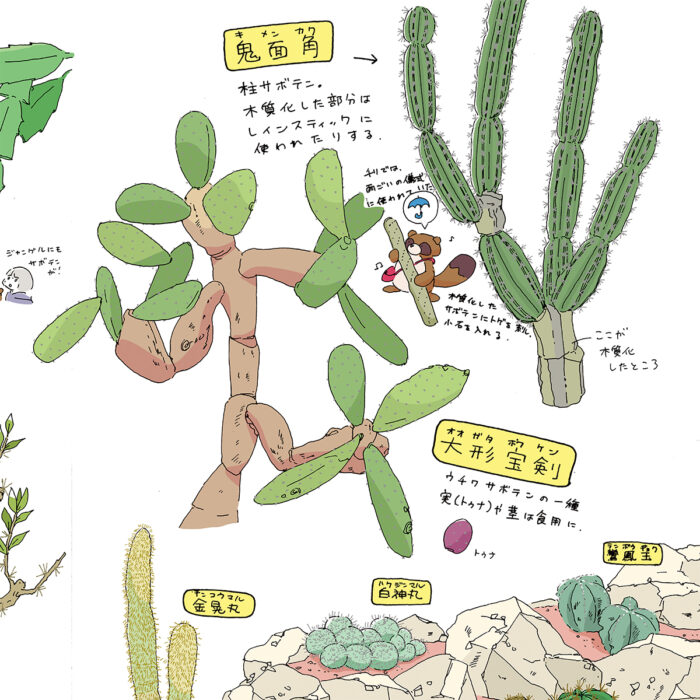

人と友達のたぬきが全国9つの植物園を巡り、植物園のより深い楽しみ方や新たな発見ができる視点を紹介するコミックエッセイを描きました。温室の魅力、地域固有の多様な植物、人と植物のつながりなど、多角的な切り口で描きました。付録には、漫画に登場する約100種の植物図鑑と全国のおすすめ植物園MAPがつき、充実の内容となっています。

それぞれの植物園の代表的な植物の見頃とにらめっこしながら、約1年間かけて巡りました。元々植物が好きな私には夢のような企画で、楽しんでいるのが漫画からも伝わるのでは..。植物の一つ一つを慈しんで描きました。

「“植物好きの友人”から届いた手紙をめくるように読んでほしい一冊」です。イベントなども準備していますので、続報をお待ちください。よろしくお願いします!

・画集が発売されて一週間が経った。コツコツと描いたサイン本も手元に届き始めたようで、感想がどれも嬉しい。ありがとうございます。

・画集に引き続き、一年以上かけて作ってきた新しい本のお知らせも近くあるので、ぜひチェックして待っていてください。

・数年前から編み物をしている。裁縫で服を作ることは中学生くらいからよくやっているが、編み物はなんとなく敷居が高く、マフラーくらいしか編んだことはなかった。しかしどうしても欲しいデザインを見つけて手を出してからは、いつも手元に何かしら編みかけのものがあるようになった。(忙しかったり飽きて放置する期間もままある。)

・鴨川で編みもの友達と一緒にそれぞれ編み物をしながらおやつを食べる会も時たましている。その会で基本の編み方である表編みをねじり編みで編んでいることが発覚。編みもの作家の友人に気づいてもらい無事治すことができた。なんか編みにくいと思ってたんだ..。

編み物につかれると手を休めて川や鳥を見る。川沿いでは本を読んだり楽器を弾いたりと、めいめい自由に過ごしている。

・編み込み模様や単純な模様の繰り返しの編み物を今は好んでよく編んでいる。仕事を終えて夜30分だけでも編んでいると、手元を動かしつつ考え事ができて、脳の疲れがほどけていくような感じがある。編めば着実に進んで、一本の糸が徐々に形を成していく達成感もある。

・気になっていた『編むことは力』(著:ロレッタ・ナポリオーニさん 訳:佐久間裕美子さん 岩波書店)を読み始めた。社会・政治における編み物の歴史。私たちはなぜ編むのか。

・編み物作家の三國万里子さんのデザインがどれも個性的で古着とも合わせやすい懐かしさが同居していて好きだ。先日初めて編んだ棒針の大物のカーディガンも三國さんのデザインだ。「海鳥のカーディガン」という名前で、模様とグラデーションになった色がどことなく鳥を感じさせる。前立てが伸びてたり編み目が揃っていなかったりとへたっぴだけど愛おしい。

最近作ったものたち。身につけるところがなくなってくるという問題もある。

・今はもうすぐ誕生日の友人にあげたくてミトンを編んでいる。星がたくさんあってかわいい。間に合うといいな。

・『カシワイ作品集』刊行記念展@恵文社一乗寺店が終わった。お越しくださった皆さま、気にかけてくださった皆さま、恵文社や玄光社の皆さまありがとうございました。

展示は勝手に場を作って「来てね」と言っているだけなので、毎回果たして誰か来てくれるのだろうかと緊張する。話すことは得意ではないが来てくださった方々とお話しできて楽しかった。画集は10/31に全国発売です。次は東京の青山ブックセンター本店で展示とサイン会をします。

・今回の恵文社の展示では画集に収録されているイラストのパネル展示に加えて、古道具の什器に蚤の市で見つけた玩具や、小石や貝殻を一緒に展示してみた。絵を飾るだけではなく、絵と共に場を立ち上げていく試みをもっと考えてみたい。

・出かけた先で老舗らしい陶器店の店先をのぞいていたら、奥から「見るだけでいいから!どうぞ!」という年配の男性の声に釣られて店内に足を踏み入れた。薄暗い店内には古風な食器や湯呑み、何に使うのかよくわからない大きい壺、応接間にあるようなガラスの灰皿などが所狭しと積まれている。どの食器にもうっすらと時間の分だけ埃が積もっている。この場所だけ時間の流れ方が違うように思える。

・店主の方は食器や陶器の知識が豊富で面白かった。日本にはかつて1904年創業のノリタケと、1908年創業のニッコーという二代陶器メーカーがあり、中国の故事を元にしたウィローパターンや葡萄柄のシリーズなどが大変な人気を博したそうで、NHKの朝ドラにもよく出てくるそうだ。「〇〇は1900年より前の話なのに、まだ発売されていないはずの葡萄柄のシリーズの食器が使われていて気になった」とのこと。知識のある人が見ると違う視点での気づきがあるんだな。

・戦前の灰皿にある謎の溝の話も面白かった。マッチでつけていたので、マッチ箱を立てるための溝が作られていたそうだ。生活が変わると道具も変わる。私はこの溝を見ても使い方がピンと来なかったが、現在使われているものでも未来の人間が見たら意味がわからないものもあるだろう。

・ニッコーのブドウ柄シリーズのエッグスタンド、牛柄のコイの箸置き、ガラスのパンダのマドラーを買った。エッグスタンドは、卵を立てるというあまりにも用途が限定された器なのが好きだ。子どもの頃に読んだ児童書にエッグスタンドが出てくると、そんな知らない生活の一端を感じてどきどきしたのを思い出す。素焼きの義卵を立てた。

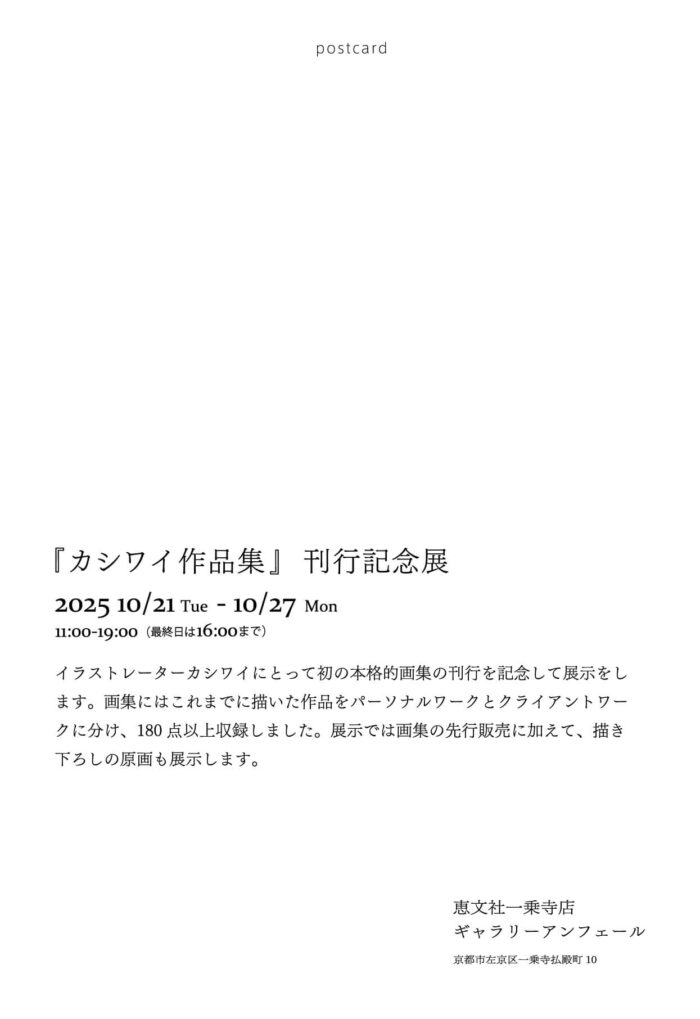

・『カシワイ作品集』は今月10/31発売です。楽しみ。小出しにしていた刊行記念展の情報などをまとめます。

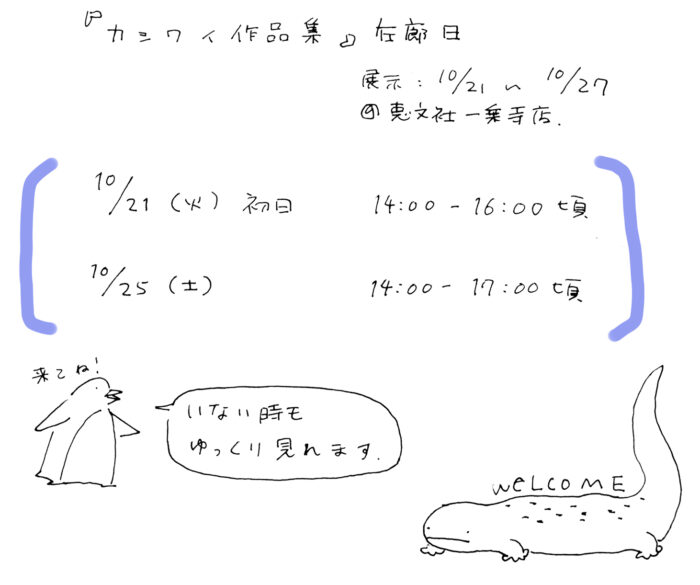

●恵文社一乗寺店(京都)

10/21 Tue – 10/27 Mon

恵文社一乗寺店さんのブログでの紹介文

https://note.com/keibunshabooks/n/nfb5097d7fbf2

いつもお世話になっている恵文社一乗寺店さんで最初の展示をします。発売日は10/31ですが、先行発売という形で一足先に21日から販売します。DMも作ったので見かけましたらぜひお手にとって来てください。初日と土日のどこかで少し在廊できたらと思っていますが決まっていません。またお知らせします。

10/20追記 在廊日は以下の通りです。

10/21(火)初日 14:00-16:00位

10/25(土) 14:00-17:00位

※前後する場合は当日SNSでお知らせします。

・表紙と裏表紙の絵の高精細な複製原画も数量限定で受注販売します。シリアルナンバーとサインが入ります。私も色校で確認しましたがすごく綺麗で色も素晴らしいです。どちらの絵も気に入っています。

・少しですが原画も展示販売します。京都で原画を展示するのは結構久しぶりなので、ぜひ実物を見ていただけたら嬉しいです。絶賛制作中。この展示での一部の額縁は、久米装枠舎さん(https://www.instagram.com/kume_frame/)からご提供いただきました。それぞれの絵に合わせて素敵な額を作っていただいたので、合わせてぜひご注目ください。

●青山ブックセンター本店(東京)

12/3 Wed – 12/16 Tue

サイン会 12/6 Sat

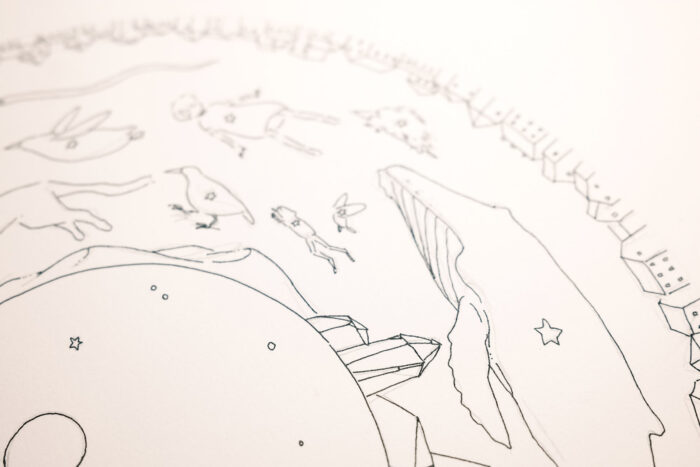

こちらもお世話になっている青山ブックセンター本店さんで展示をします。こちらでは主に画集に収録されている絵の線画の原画を展示する予定です。私は、線画をペンで紙に描いたものをスキャンして、パソコンで着彩しています。その普段は表に出さない着彩前の線画を見ていただける機会となります。線画を描くのは一番大変で楽しい作業なので、その一端を見ていただけたら嬉しいです。

展示についての青山ブックセンターさんの紹介文↓

https://aoyamabc.jp/products/12-3-12-16-kasiwaitengi

・サイン会も行う予定です。個展でお会いした方にサインを描かせていただくことはありましたが、サイン会という形は初めてなので緊張しています。頑張ります。詳しい申し込み方法などはそのうち青山ブックセンターさんよりお知らせされると思いますので今しばらくお待ちください。

10/14追記 日時と申し込み方法が公開されました↓ ぜひ来てください!

https://aoyamabc.jp/products/12-6-kasiwaievent

・こちらでは、同じく複製原画の受注販売と、お買い求めいただいてその場で持ち帰れる小さな原画を用意する予定です。まだ描いていません。描くぞ。

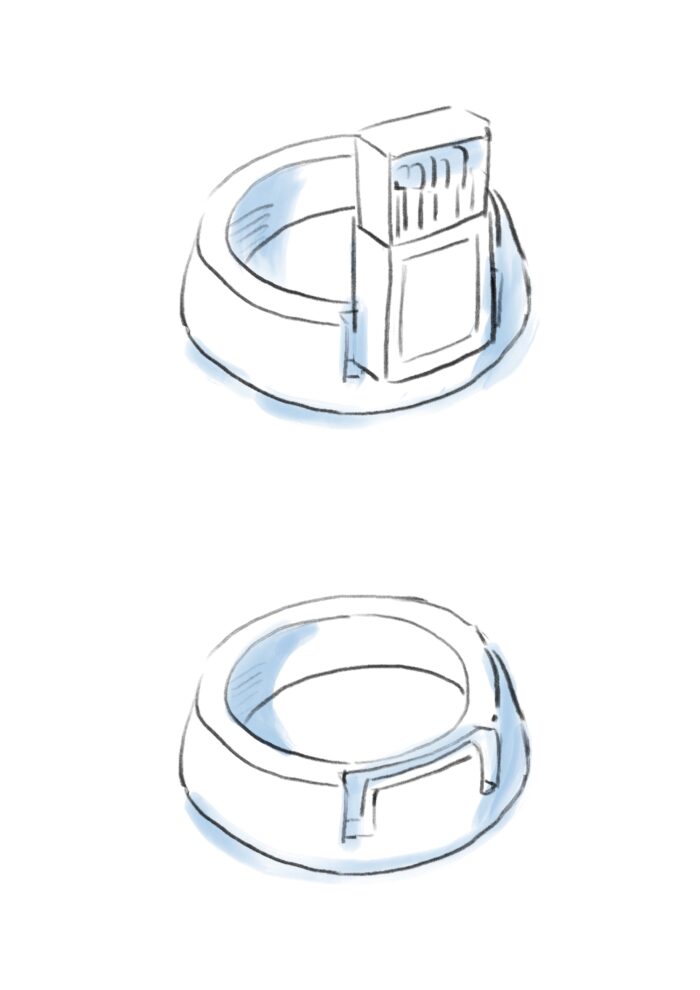

初公開 表紙ラフ

●大垣書店ネット書店

展示ではありませんが、オンラインサイン会をさせていただきます。数量限定で受注販売し、いただいたお名前を入れてサインを描いた画集が届きます。 ひとつひとつ描きます。展示が遠方の方はぜひご検討ください。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ogaki-kobe/webs9784768330814.html

今リンクを確認したら販売終了していました..ありがとうございます!

10/6追記 少しだけ追加で受注することになったそうです。よろしければぜひご検討ください。

10/14追記 また即完売したそうです。本当にありがとうございます。

●店頭でサイン本をお取り扱いいただく書店さまもいくつかあるそうです。詳細分かりましたら都度お知らせしていきます。

11/5追記 現時点でSNSなどで告知いただいた情報をもとにサイン本の入荷が確認できた店舗は以下の通りです。在庫情報などは各店舗にお問合せください。(敬称略、順不同)

・恵文社一乗寺店(京都)

・青山ブックセンター本店(東京)

・丸善京都本店(京都)

・ボタン(仙台)

画集の完成が私も待ち遠しいです。展示、ぜひお越しください。

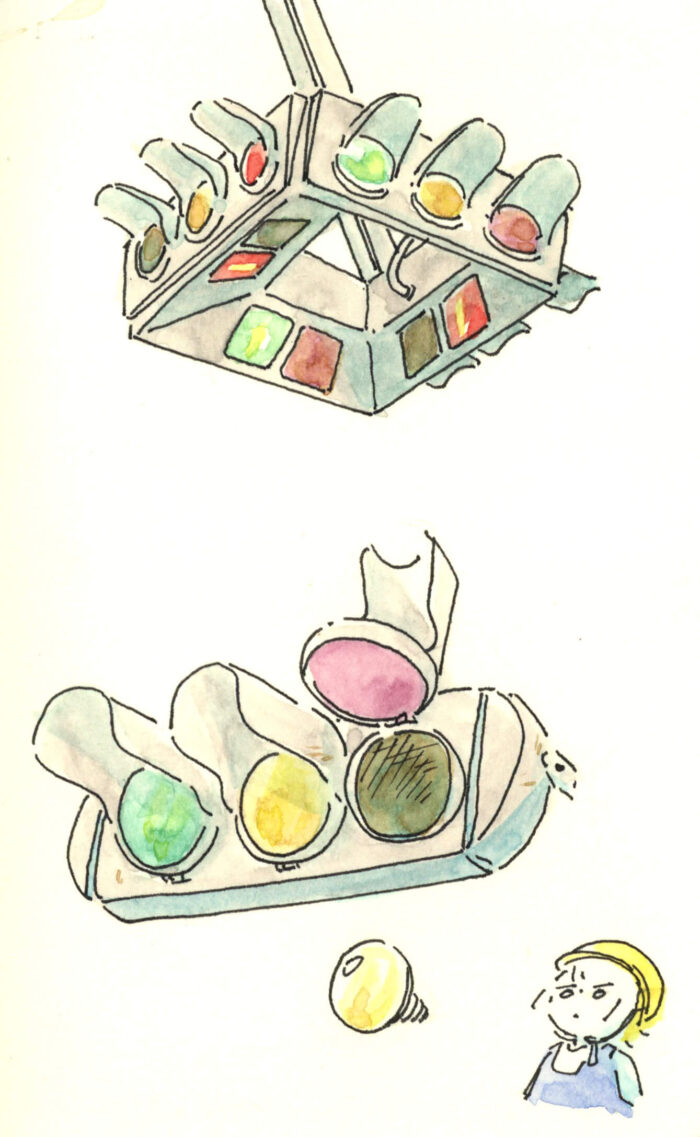

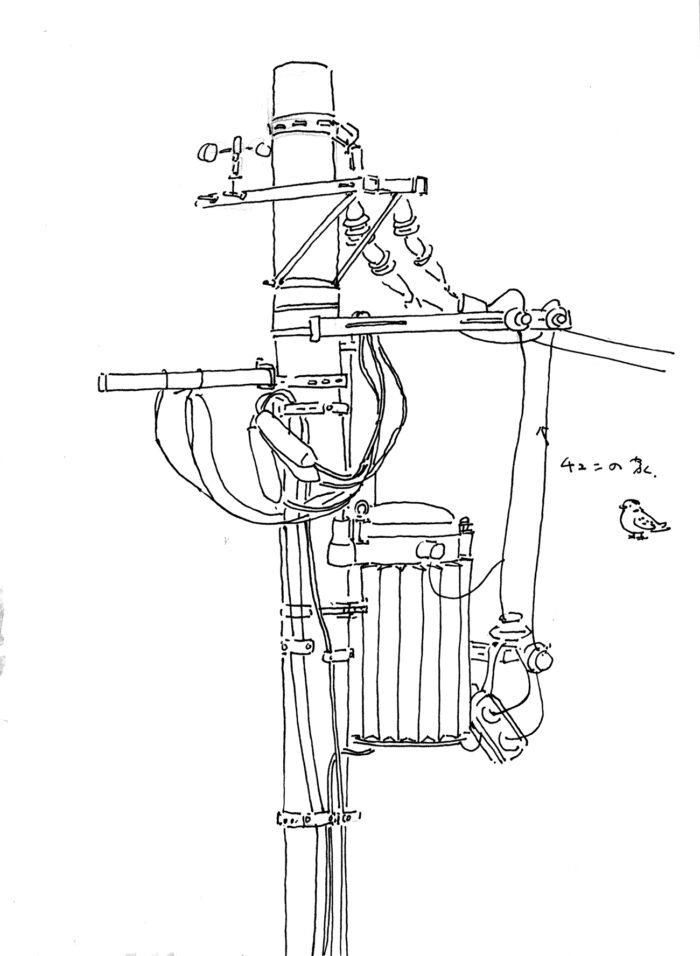

・近所で信号機の電球を交換していた。クレーン車に乗った作業員が、電球一個につき15秒くらいの早業でさくさくと交換していく。最近ではLEDの信号機も増えたので電球を交換している様子が珍しくつい見入ってしまった。(警備員の方に早く通ってくださいね〜と促された。)

・以前仙台に行ったときに街中で見かけた不思議な形の信号機を思い出した。路地の交差点の中央にロの字型の信号機が吊るされており、外側の側面に車両用の信号機、内側の側面に歩行者用の信号機が表示されている。狭い路地にも支柱一本で8つの信号機を設置できる利点がある。正式名称は「懸垂型交通信号機」だが、その形からUFO型信号機とも呼ばれているそうだ。

・気になって調べたら、昨年2024年夏に老朽化のため、最後のUFO型信号機が撤去されたそうだ。仙台にのみ現役で残っていたらしい。散歩していてあの信号機が目の前に現れた時のときめきを思い出して少し寂しい気持ちになっている。

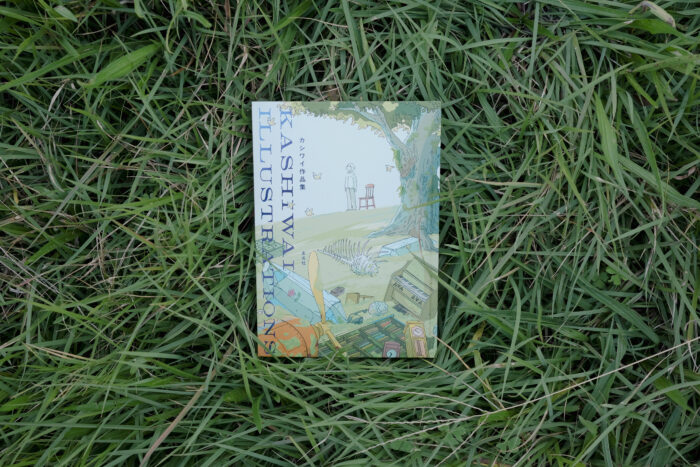

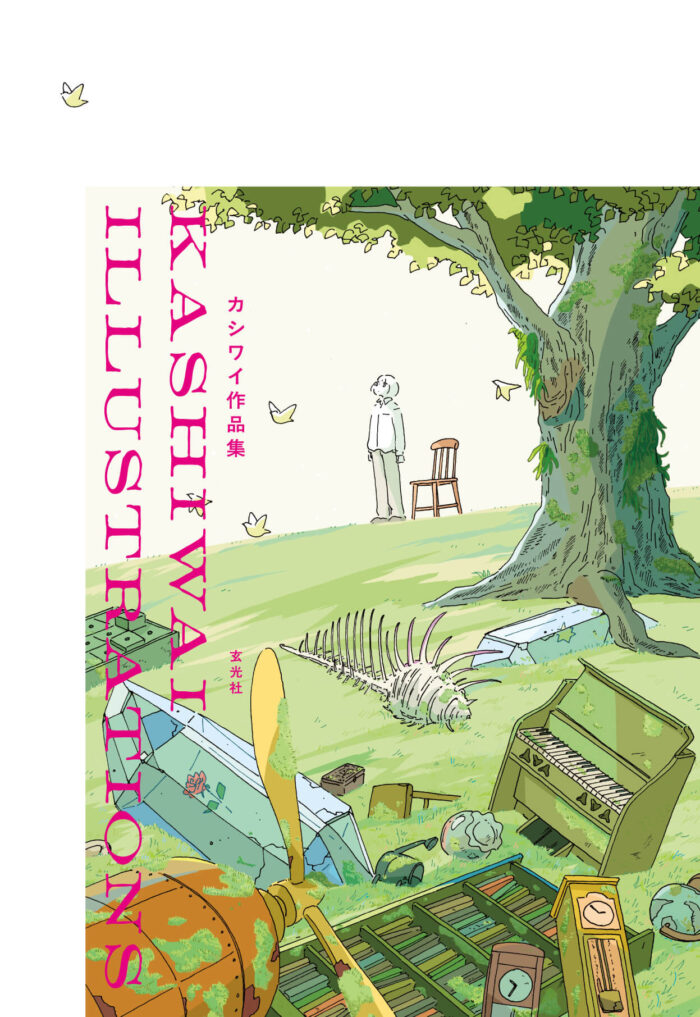

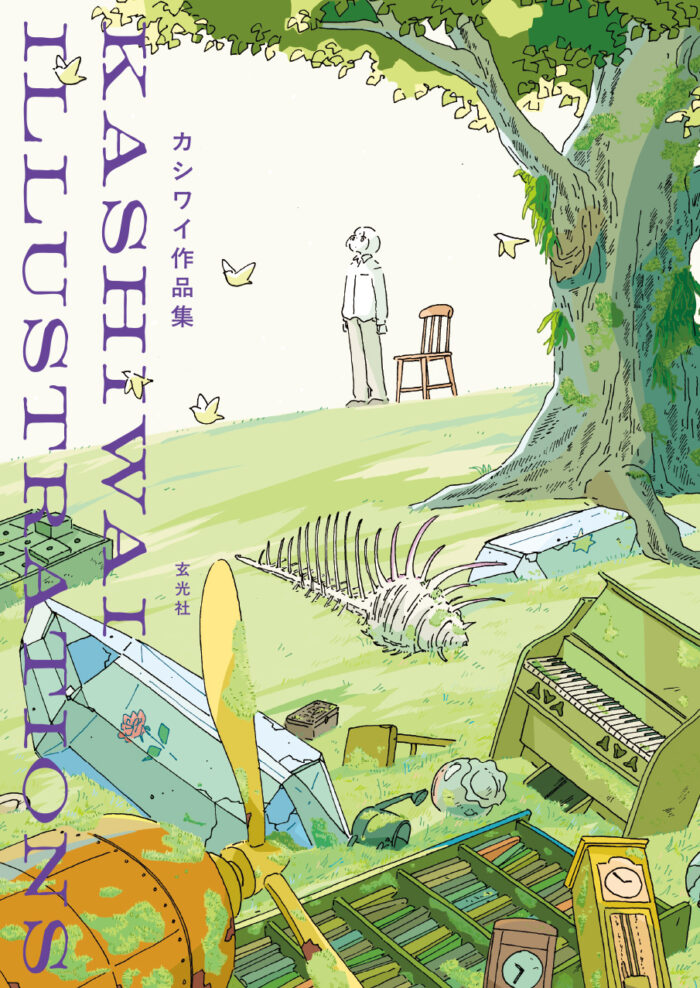

初めての画集が出ます。

『カシワイ作品集』

装丁:名久井直子さん

玄光社

10/31発売

https://www.genkosha.co.jp/book/b10146441.html

刊行記念展も行います。会期中にサイン会等も予定しています。詳細をお待ち下さい。

恵文社一乗寺店(京都)

10/21 Tue – 27 Mon

青山ブックセンター本店(東京)

12/3 Wed – 16 Tue

・イラストレーターとして描いてきたクライアントワークと、展示や日常の中で描いたパーソナルワークを両方合わせて180点以上たっぷり収録している。これまでの活動のひとつの節目になるような良い本になったと思う。

・装丁は名久井直子さんにお願いできた。嬉しい。私の頭の中にある画集のイデアは、ハードカバーのお守りのような佇まいの本だった。そんな理想の本を大変お忙しい中具現化してくださった。中のレイアウトや見返しも美しいのでみてほしい。

・ひとりで絵を描いてはインターネットの海に流していた頃から、多くの人の力とチャンスをいただいて、少しずつ少しずつ目の前の世界が広がっていった。絵を描くことに対する気持ちは、その頃からあまり変わっていないと思う。今も自分の筒を通して出てきたものを絵に表現するのが楽しくて仕方がない。私の本棚に並んでいる大切な画集たちのように、私の画集も誰かの宝物になったら嬉しいです。ぜひお手にとってみてください。

・本の準備などを並行して進めている。片方はこの秋に、もう二つは来年はじめと春くらいに世に出せる予定なので良いものになるよう力を尽くしたい。

・鳥の暑さ対策で外に水おけを置いておいたらイソヒヨドリが毎日のように水浴びしに来るようになった。イソヒヨドリは警戒心がない方だと思うけど、それにしても3回くらい出たり入ったりしつつゆっくり浴びているのでリラックスしてくれて嬉しい。

・最近のこどもアニメを流しながら作業をしていたら、過去の回想シーンで、画面の下にシークバーが現れてその再生地点を一気に戻すという表現が出てきた。一昔前だったらキュルキュルとノイズが入りつつ逆再生のように巻き戻すという表現だったと思う。しかし現在の子どもたちが慣れ親しんでいる動画では、巻き戻しても当然ノイズなんて入らないし、バーの位置を変えれば好きな地点にすっと戻れる。

・最近だとSNSを眺めているという表現も、XやInstagramではなくTikTokもよくみられるようになった。時代を写すのはガジェットの形だけではないんだな。でもそれでも人間が悩んでいることなんかはあんまり変わっていないのは不思議だ。

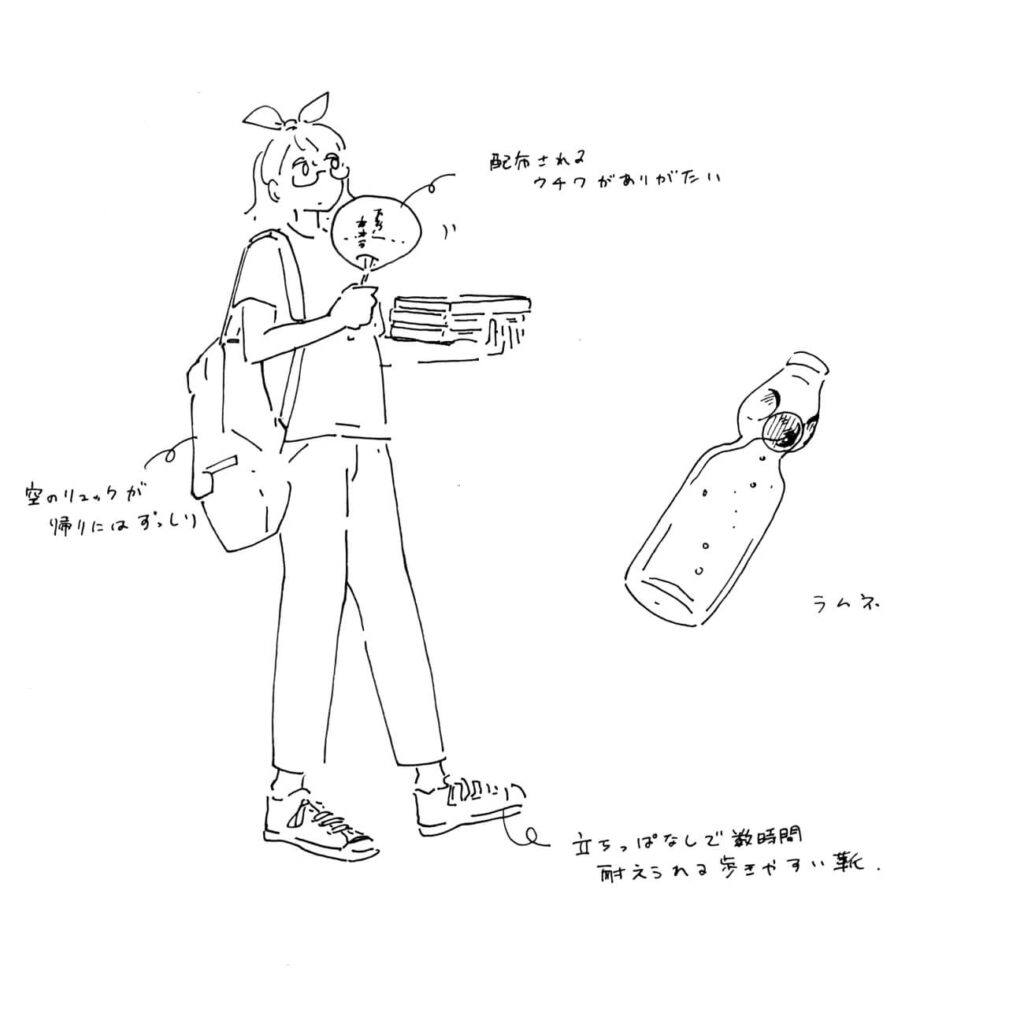

・下鴨納涼古本まつりに今年も行ってきた。

・学生の頃に森見登美彦さんの本を読んでいた身としては、京都で毎年開かれるこの古本まつりには長年の憧れがあった。京都に越してきてからは毎回欠かさず足を運んでいる。特別めぼしい本が見つからなくても、糺の森の木陰の中で古い紙の匂いに囲まれながら本棚を覗き込んでいく時間が楽しい。東京に住んでいた時は神保町古本市に行っていたがそれとはまた違う趣がある。

・段々と古本まつりの装備もわかってきた。木陰とはいえ真夏の開催なので暑い。じんわりと汗が滲んでくる。毎年配布される古本まつりのうちわがありがたい。今年は扇風機が服に埋め込まれた作業用ベストを来ている人も見かけた。戦利品の本をしまうための空のリュックを背負っていく。足元は長時間でも辛くない歩きやすい靴。屋台で軽食も食べられる。本を見るのに疲れて一服する時に飲むラムネは天国の飲み物感がある。

・今年は古い雑誌数冊と絵本などを買った。挿絵が素晴らしい洋書にも心惹かれたが20000円という価格に慄き諦めた。

絵本は私がちくま文庫版の装画を担当した『星の牧場』の作者、庄野英二さんの絵本を買った。福音館書店の月刊絵本シリーズから出した『きゅるきゅる』という絵本で、庄野さんが戦時中に従軍した南洋の雰囲気も少しある。

あと『機関車の系譜図2』という機関車の専門誌も買った。現役で走る機関車を見たことは数えるほどしかないが、そのフォルムや鉄の塊が蒸気を出して走るところに心を惹かれてしまう。図面と写真が載っているので資料に良さそう。調べたらどうやら全4巻もあるらしい。

・古本市で体力を使い果たし、帰って短いひるねをしたら夢を見た。夢の中で私はかつて風だった本で、古本市で誰かに手に取られたところで目が覚めた。起きてもまだしばらく本だった感覚と本箱から見た景色が目に残っていてぼんやりとした。