Diary

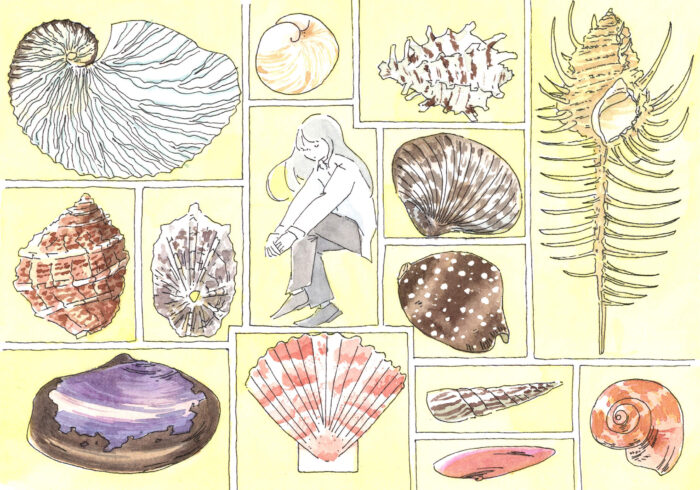

気になる貝

・最近貝類に興味を持ち始めている。

・2月下旬に弾丸で東京へ行った。目当ては国立科学博物館で開催されていた「鳥展」である。鳥好きとして行かないわけにはいくまいとの思いではるばる足を運んだのだが、その甲斐のある素晴らしい展示だった。分類学の観点から見た最新の研究成果の系統図や、剥製がずらりと並んだ景色は圧巻だった。

・同じタイミングで常設展の企画スペースにて開催されていたのが、「貝類展」だった。前からなんとなく好きな貝殻だったが、あらためてその美しいかたちに目を奪われた。人の暮らしと貝殻の関係(ボタン、囲碁の碁石、貨幣、美術品..)など、文化的な観点からの貝類の紹介も新鮮だった。イカを捌くときに出てくる透明な一本の骨が貝殻の名残だとはロマンがありすぎる。

・そうして気になり始めた貝類をもっと知るべく、兵庫県にある「西宮市貝類館」に足を運んだ。医師業の傍ら、貝類研究とコレクションに勤しんだ菊池典男が故郷に開いた施設らしい。入場料は200円。こじんまりとした施設ではあるが、様々な貝殻を見ることができる。割とかたつむり推しなのか、陸生貝のコレクションも多く、生きたカタツムリも展示されていた。

・入館時と、出口でアンケートに答えると、それぞれ小さな貝殻をもらえる。貝殻が出てくるガチャポンもあったので一回やってみたらイタヤガイが出た。ガソリンスタンドのシェルのマークにも似た二枚貝で可愛い。

・大阪市立自然史博物館で開催されている「貝に沼る」展にも行った。こちらの展示は日本の貝類学を発展させてきた研究者の観点から紹介する展示で、前述の二つとはまた違う見方で貝類を見ることができる。貝類学は大学の研究者だけでなく、アマチュアの研究者たちも大きく貢献してきたことが印象的だった。

・この展示で初めて知ったのだが、京都にも貝類館があったらしい。しかし資金難でわずか5年で閉館してしまったそうだ。この貝類館を建てた平瀬興一郎の元で奉公していた黒田徳米が跡を継ぐ形で研究を続け、日本の貝類学第一人者となって日本の貝類総目録を完成させたのは熱い。

・貝類学者たちが愛用している採集道具も各々の工夫があってよかった。カタツムリを集めるための湿気たボール箱や仕掛けなど。カタツムリ調査の際に蚊を避けるための黒い全身タイツもあった。こうした地道な研究によって貝類学が発展してきたのだなとしみじみする。

・まだまだ奥が深そうな貝類。海で貝殻を探しに行きたいし、いずれ北海道の蘭越町貝の館や、土佐清水の海のギャラリーにも足を運びたい。まずはもうしばらく貝類の絵を描こうと思う。